自主與強大,回首新能源汽車發展的十個成就

2018-07-24

這篇文章一年多前就基本寫好了,一直沒用。這周五要去海南做一個關于新能源汽車發展和推廣應用的重大匯報,整理素材看到了,就決定補充完善后發出來。之前也提過,新能源汽車不只是產品技術的問題,還有公眾認知的問題,更甚至也有大部分官員、研究學者的立場觀點問題。我國新能源汽車科研創新和產業發展近二十年來,尤其是“十二五”期間取得迅猛進步與巨大成就,但同樣伴隨著一些行業的質疑和批評聲音存在。

次大范圍質疑聲音應該是2016年,由于行業騙補、動力電池產業投資浪潮等相關事件出現,大規模補貼刺激下、風口機遇式的產業快速發展模式再次受到行業熱議,甚至有一些片面、主觀、激進的行業專家、人士、媒體形成打壓之風。第二次就是2018年近期,李總理前往日本參觀氫燃料電池汽車,產業各界不乏聲音:新能源汽車技術路線,尤其是純電驅動,是不是走錯了、走歪了?由此衍生出了對于整個新能源汽車產業發展的質疑。

個人的以下觀點,不是非黑即白,更不是替新能源汽車產業界表彰邀功,而是從一個產業研究者的角度,客觀評價我國新能源汽車發展的十個成就,既算是回首,也算是鼓勵打氣。

客觀而言,我國新能源汽車發展從“八五”期間起步,以及2014年成為產業發展元年,2015年步入快車道,無論是在及各級地方政府的科技投入,還是財稅激勵等方面,均得到全方位、大力度的系統性扶持,總體投入金額初步估計應在1500~2000億元。但新能源汽車作為全球范圍內的新興產業,發展培育期離不開政府的主導作用和大力扶持,這一點毋庸置疑。全面來看,我國新能源汽車產業起步較早,投入力度屬國際前列,全產業鏈在眾多因素刺激下迅猛發展,但這不應該成為在產業發展過程中存在問題的矛盾焦點。相反,通過相關分析研究,我國新能源汽車產業在及各級地方政府、全行業主體的積極扶持和協同合作下,取得了巨大成就,產業產出效益遠超投入,對于我國整體汽車工業乃至裝備制造業、實體經濟,在深度轉型和變革階段起到了重要支撐和引導作用。

在此,筆者欲通過產業經濟效益、產業鏈發展和產業基礎培育三個層面,分別從投資拉動、價值鏈表現、能力鏈健全、自主品牌、科技創新、人才集聚等10個具體指標做了一定的剖析。所涉及數據非精確,僅作支撐說明用。

- 新能源汽車在國內新興產業中發展增速快、成效為顯著

“十二五”期間,層面確立八大戰略性新興產業,回顧過去五年發展成就,新能源汽車無論從產業規模、市場容量、發展增速等多方面來看,均成為“八大領域”中成就為顯著的明星產業。相比較于眾多新興產業具備較好基礎,新能源汽車產業真正進入發展快車道時間較短,但目前已經成為八大戰略性新興產業的重要板塊。

表1??八大戰略性新興產業發展情況(“十二五”期間)

| 產業 | 2012年產業規模 | 2016年產業規模 | 年均增幅 |

| 新能源汽車產業 | 0.4萬億元 | 3萬億元 | 超過50% |

| 新能源產業 | 0.3萬億元 | 0.7萬億元 | 超過20% |

| 節能環保產業 | 2.6萬億元 | 5萬億元 | 超過15% |

| 新一代信息技術產業 | 1.4萬億元 | 4萬億元 | 約為30% |

| 生物育種產業 | 1.9萬億元 | 4萬億元 | 超過15% |

| 智能電網產業 | 0.9萬億元 | 2萬億元 | 超過20% |

| 新醫藥產業 | 1.8萬億元 | 3萬億元 | 約為14% |

| 新材料產業 | 1.2萬億元 | 3萬億元 | 超過20% |

“十三五”伊始,國務院印發《中國制造2025》,部署全面推進實施制造強國戰略,也是我國實施制造強國戰略個十年的行動綱領。其中,節能與新能源汽車作為重點突破10大產業領域之一,規劃目標在2020年打造成為5大10萬億產業。總體來看,截至目前新能源汽車產業發展增速依然位居眾多產業前列,潛力巨大。

表2??《中國制造2025》十大重點產業發展預期(“十三五”期間)

| 產業 | 當前產業規模 | 2020年產業規模 | 年均增幅 |

| 節能與新能源汽車 | 3萬億元 | 10萬億元 | 約為35% |

| 數控機床和機器人 | 1.2萬億元 | 3萬億元 | 超過25% |

| 電力裝備 | 5.8萬億元 | 8萬億元 | 超過8% |

| 海洋工程裝備及高技術船舶 | 0.6萬億元 | 1.3萬億元 | 超過20% |

| 航空航天裝備 | 0.8萬億元 | 2萬億元 | 超過25% |

| 先進軌道交通 | 0.3萬億元 | 0.7萬億元 | 超過20% |

| 新一代信息技術產業 | 4萬億元 | 12萬億元 | 超過30% |

| 生物醫藥及高性能醫療器械 | 0.7萬億元 | 1.5萬億元 | 約為20% |

| 農機裝備 | 0.4萬億元 | 0.6萬億元 | 約為10% |

| 新材料產業 | 3萬億元 | 6萬億元 | 超過15% |

- 新能源汽車產業促進投資和拉動經濟發展貢獻巨大

眾所周知,汽車產業鏈長、覆蓋面廣、拉動作用大,而新能源汽車作為汽車產業轉型升級的未來核心方向,在具備原有產業鏈對于國民經濟等重要支柱性作用外,更是積極促進了包括動力電池、驅動電機、充電基礎設施、新型商業模式等在內的新型產業鏈形成和發展。面對經濟的巨大下行壓力和保增長調結構的歷史使命,新能源汽車產業在其中發揮了巨大作用。此外,新能源汽車產業的高速發展,加快催生新一輪產業變革和科技革命的投資機遇,包括跨界造車資本勢力在內,廣泛吸引社會投資、企業投資、民間投資。

據不完全估計,自2009年“十城千輛”新能源汽車推廣應用至今,國內新能源汽車產業投資強度(總額)已經超過1萬億元,按照投資金額/產值輸出=1/3平均比例,即使考慮到部分項目分期滾動投資方式以及部分低產出甚至無效投資項目,保守計算仍已為國民經濟發展貢獻累計超過3萬億產值規模。其中,新建整車基地或改擴建項目超過80項,動力電池產業鏈投資項目超過260項,此外仍有超過數百項驅動電機、充電基礎設施等全產業鏈、全生態鏈投資拉動。

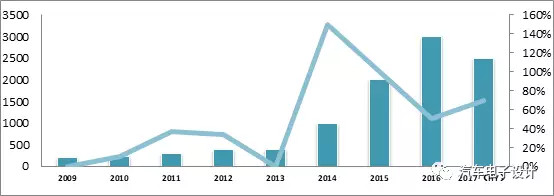

圖1? 2009~2017年(截至6月份)國內新能源汽車投資強度[1]? ? 單位:億元

春江水暖鴨先知,對于經濟保持穩定高質量增長,以及尋找產業升級調整突破口,各地方政府承受巨大壓力,并亟需需求新的產業動能和實體經濟發展抓手。總體上看,新能源汽車產業的快速發展為原產業發達地區提供了巨大發展后勁和轉型推動力,更為后發展地區提供了追趕超越的重要歷史契機。近年來,國內涌現出一批原來產業基礎薄弱,依托新能源汽車產業鏈,實現汽車產業乃至工業制造業快速集聚,區域經濟保持高速增長的亮點城市。

表3??國內典型依托新能源汽車產業實現快速發展城市區域

| 典型城市 | 產業年均增長 | 主要落地投資項目 | 累計投資總額 |

| 常州 | 20% | 寧德時代動力電池、北汽新能源乘用車、邁科鋰電、中航鋰電、波士頓動力電池、車和家新能源汽車等 | 超370億元 |

| 湖州 | 12% | 樂視汽車、游俠汽車、微宏鋰電池、普朗特物流車、百成電池、英納威電池、超威、恩馳、中鋰電池等 | 超500億元 |

| 杭州 | 30% | 上汽、杭州長江、比亞迪、萬向新能源產業園等 | 超160億 |

| 南通 | – | 康迪、陸地方舟、蘇通科技天豐動力電池隔膜等 | 超過100億 |

| 嘉興 | 13% | 合眾、新吉奧、德國寶沃新能源動力電池、電機等 | 超100億 |

- 新能源汽車相比較傳統汽車在產業經濟層面自主成就突出

中國汽車產業整體規模已近8萬億,其中零部件產業約為3.7~4萬億,但目前國內汽車產業面臨較為嚴峻的產業經濟價值外流挑戰,外資/合資企業已形成較長時間的壟斷技術、搶占市場、獲取利潤的優勢局面。從整車角度來看,自主品牌汽車市場占有率僅為50%左右,且售價、利潤等核心經濟指標遠低于合資外資品牌。從零部件角度看,作為汽車工業的基礎和關鍵領域,自主零部件企業散亂差小現象仍然嚴重,產品技術同質化導致的價格戰局面未得到根本改善,零部件產業經濟向外資/合資嚴重傾斜。

相比較于傳統汽車領域,我國新能源汽車產業鏈培育基本與國際同步,并在近十年來借力各級政府扶持激勵和產業主體積極參與,在產業發展基本目標的經濟自主層面取得了顯著成就。國內完全自主的新能源整車市場占有率超過90%,尤其在新能源“三大電”、“六小電”等零部件產業方面,在保持超過70%的市場占有率外,國內自主新能源零部企業在對外合資合作中普遍占據主導地位,并積極走出國門,穩步實現全球化產業布局和市場戰略。

表4??國內傳統汽車與新能源汽車零部件產業經濟情況對比

| 企業類型不同行業 | 自主企業 | 外資企業(含合資) | 產值/利潤合計 | ||

| 傳統汽車零部件 | 2.88萬億 | 占比:72% | 1.12萬億 | 占比:28% | 總產值:4萬億 |

| 新能源汽車零部件 | 1600億 | 占比:80% | 400億 | 占比:20% | 總產值:2000億 |

| 傳統汽車零部件 | 1700億 | 占比:53% | 1500億 | 占比:47% | 總利潤:3200億 |

| 新能源汽車零部件 | 160億 | 占比:70% | 70億 | 占比:30% | 總利潤:230億 |

上游裝備設備和高端化、智能化生產制造系統等產業環節,已逐步受到包括《中國制造2025》在內的戰略高度重視,深究產業核心競爭力,上游產業已成為各國工業制造業和實體經濟的戰略制高點。在傳統汽車領域,由于眾多整車合資企業、外資零部件企業在華僅為成熟產品平臺引進和就近生產,以及國內自主整車和零部件產業前期模仿引進的發展路徑,造成研發測試、產品生產制造工藝、質量檢測保證等上游產業環節嚴重對外依賴。以傳統乘用車自動變速器產業為例,在產品研發環節,上游產業價值鏈內資與外資所占比例分別為:18.1%和81.9%;在產品生產制造環節,兩者比例為:26.5%和73.5%。國內自主能力幾乎空白,產業價值流失極為嚴重。????

相較于傳統汽車,國內新能源汽車產業從零起步,借助完全正向自主開發的經驗和數據庫積累,即使面臨產品技術路線選擇、產品品質、產品先進性能和技術水平有待提升的眾多挑戰,依然為拉動和引導上游產業鏈起到關鍵性作用。目前來看,自主新能源汽車產業基本實現全產業鏈自主可控、協同高效與適應中長期發展目標,尤其在上游產業鏈環節,達到較好的產業價值鏈保護和奠定堅實支撐基礎。

表5??以動力電池為例:國內上游裝備設備產業經濟自主能力情況

| 研發環節 | |||

| 序號 | 主要環節 | 國內自主能力 | 內外資供應商價值占比 |

| 1 | 電池材料體系設計 | 一般 | 15%:85% |

| 2 | 電芯設計及測試驗證/試制 | 完全自主 | 90%:10% |

| 3 | 模組PACK設計及測試驗證/試制 | 完全自主 | 90%:10% |

| 4 | 結構件設計驗證 | 完全自主 | 50%:50% |

| 5 | 電性能驗證 | 完全自主 | 50%:50% |

| 6 | 熱仿真模擬 | 依賴進口 | 0%: |

| 7 | BMS開發設計及驗證測試 | 一般 | 40%:60% |

| 8 | 系統設計驗證 | 一般 | 20%:80% |

| 9 | 整車設計驗證 | 完全自主 | 85%:15% |

| 10 | 產線設計驗證 | 完全自主 | :0% |

| 整體情況(非數字精確) | 60%:40% | ||

| 生產制造環節 | |||

| 序號 | 主要環節 | 國內自主能力 | 內外資供應商價值占比 |

| 1 | 廠房及生產線設計建設 | 完全自主 | :0% |

| 2 | 合漿 | 一般 | 50%:50% |

| 3 | 涂布 | 一般 | 50%:50% |

| 4 | 碾壓分切 | 完全自主 | 90%:10% |

| 5 | 卷繞 | 完全自主 | :0% |

| 6 | 裝配 | 完全自主 | 80%:20% |

| 7 | 干燥注液 | 完全自主 | 80%:20% |

| 8 | 化成 | 一般 | 50%:50% |

| 9 | 二次注液 | 完全自主 | 80%:20% |

| 10 | 激光封孔 | 完全自主 | :0% |

| 11 | 氦檢貼膜 | 完全自主 | :0% |

| 12 | 常溫靜置 | 完全自主 | :0% |

| 13 | 定容分選 | 完全自主 | :0% |

| 14 | 模塊組裝 | 完全自主 | 90%:10% |

| 15 | PACK組裝 | 完全自主 | 90%:10% |

| 16 | 系統測試 | 完全自主 | :0% |

| 17 | 包裝入庫 | 完全自主 | :0% |

| 整體情況(非精確數字) | 80%:20% | ||

- 新能源汽車在產業能力鏈安全方面遠超傳統汽車

安全、可控、自主、完整是國內汽車工業發展的基本原則和底線目標。但從整體產業的上中下游,以及一二三級零部件配套供應體系來看,當前國內傳統汽車領域尤其是在零部件供應體系方面,產業能力鏈安全度方面仍有巨大短板,例如發動機燃油噴射控制系統、自動變速器、主動安全系統等,以及高速軸承、優良密封件等基礎零部件和車規級基礎元器件、配方性基礎原材料等上游零部件。

相比較于傳統汽車,國內新能源汽車起步較早,與國際主要汽車工業發達基本處于同一時間開展科技創新扶持和培育產業發展。發展至今,雖在高性能動力電池隔膜和正極材料、電芯單體生產一致性、高集成度驅動電機系統、全SiC電機控制器等方面仍落后,但總體而言自主新能源汽車產業鏈與國際先進水平差距不大、領域不多。總體而言,國內新能源汽車整體產業鏈80%以上能夠實現自主研發設計、測試評價、集成匹配和生產制造,甚至在充電標準法規等眾多領域達到并趕超世界先進水平,起到了引領作用,自主話語權突出。

| 傳統汽車零部件體系 | 自主配套能力 | 新能源汽車零部件體系 | 自主配套能力 |

| 發動機總成 | 一般 | 動力電池及其管理系統 | 完全自主 |

| 自動變速器 | 依賴外資 | 機電耦合系統 | 一般 |

| 制動系統 | 一般 | 驅動電機系統 | ? |

| 懸架系統 | 完全自主 | 電動助力制動及能量回收系統 | 一般 |

| 轉向系統 | 一般 | 電動助力轉向系統 | 完全自主 |

| 傳動系統 | 一般 | 車載充電系統 | 完全自主 |

| 空調系統 | 一般 | 電動空調系統 | 完全自主 |

| 電子電氣系統 | 一般 | DC/DC等電器附件 | 完全自主 |

| 主被動安全系統 | ? | 懸架系統、主被動安全系統等非新能源專用零部件 | —— |

| 智能駕駛輔助系統 | 一般 | ||

| 行走系統 | 完全自主 | ||

| 車身系統及內外飾 | 完全自主 |

- 新能源汽車“中國品牌”在國內外市場占據一席之地

作為充分競爭性行業,汽車產品的市場占有率和品牌效應代表了企業和產品的用戶價值和產業鏈地位,更是直接代表了產品的綜合競爭實力,終成為企業和品牌生存盈利的決定性因素。一國汽車產業實力是否強大,其自主品牌的市場份額都是重要評價指標。

相比較于傳統汽車市場方面,借力國內新能源汽車市場的強勁增長,甚至是部分產品實現對外出口,雖距離世界梯隊企業和產品仍有一定差距,但新能源汽車“中國品牌”在世界范圍內已經具備較強影響力。良好的產銷市場表現,將會給予國內企業在整車及零部件產品開發、迭代更新、能力積累、人才培養、體系建設等多方面提供重要支撐,并以此形成良性循環。

表6??新能源與傳統汽車自主品牌在國內市場份額占比情況(2016年)

| ? | 傳統汽車 | 新能源汽車 |

| 總體占比 | 48.8% | 超過95% |

| 乘用車 | 43.2% | 超過90% |

| 商用車 | 87% |

在企業方面,全球新能源汽車銷售TOP20企業中,自主品牌比亞迪、北汽新能源、眾泰、奇瑞等企業占據重要份額。與之對比傳統汽車領域進入全球TOP20企業銷量名單,豐田汽車、大眾汽車等跨國集團產銷均已超過千萬輛,而我國上汽集團約為650萬輛,但其中貢獻較大銷量份額的仍為合資板塊,自主板塊僅為32萬輛。

在單個車型產品方面,比亞迪唐、秦、e6和北汽EV系列、吉利帝豪EV系列、眾泰云100、奇瑞eQ、上汽e550等均進入TOP20名單,與之對比傳統汽車領域進入全球TOP20產品銷量的,僅有五菱宏光(11名)和哈佛H6(15名)。總體而言,在新能源汽車行業,給予我國自主品牌汽車和產品品牌難得的趕超戰略

下一篇: 7月新政匯總 | 35項新能源汽車行業政策及技術標準